コカ・コーラ瓶の立体商標登録に学ぶ!形状がブランド価値を生む知財戦略の極意

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

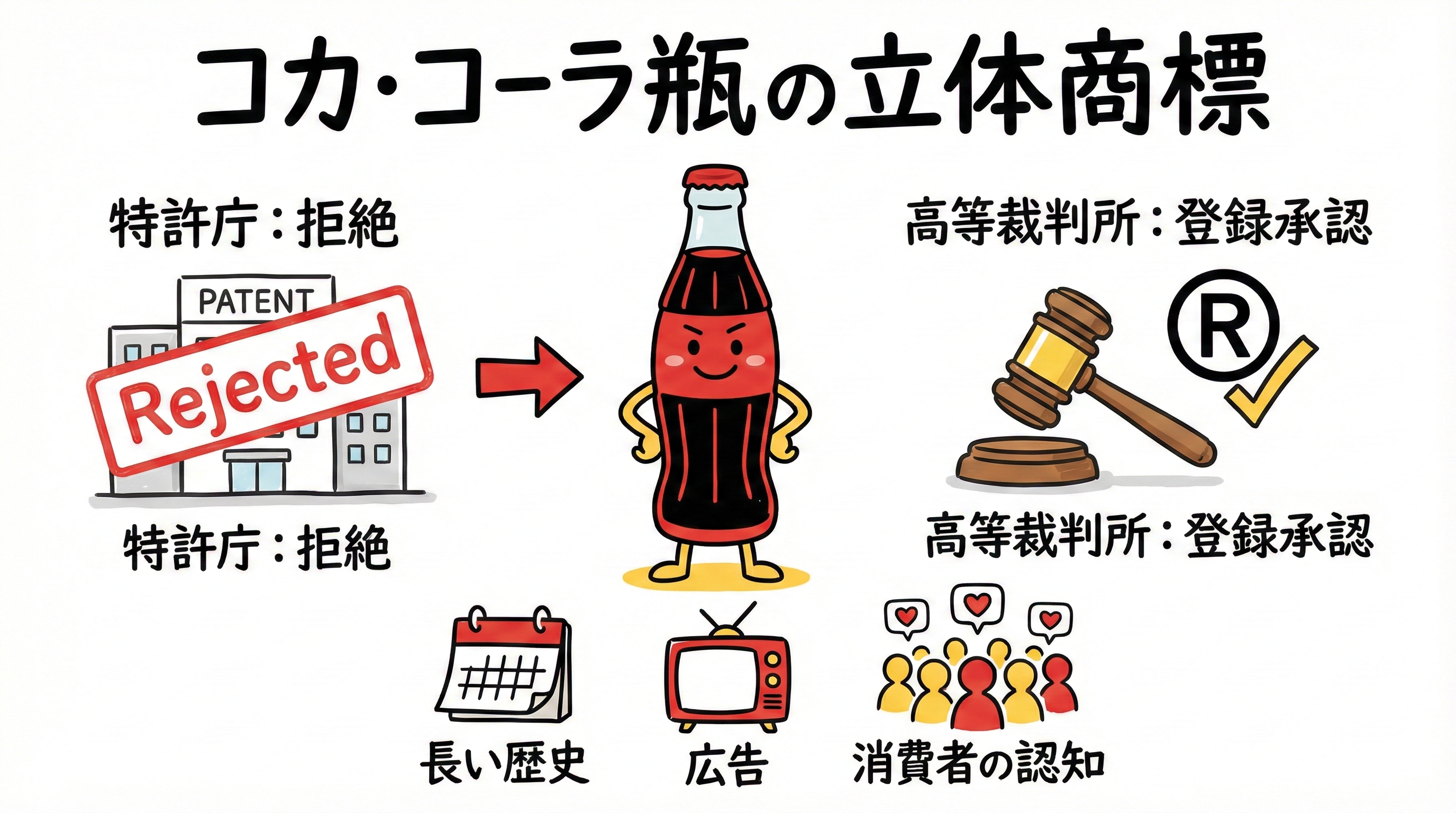

本記事では、知財実務家や経営者、そしてマーケティング担当者にとって極めて重要な示唆を含んでいる「コカ・コーラ瓶(コンツアーボトル)の立体商標認定」の事例を徹底的に深掘りします。2008年、日本の知財高裁はコカ・コーラの瓶の形状そのものに「使用による識別力(セカンダリー・ミーニング)」を認め、立体商標としての登録を許可する画期的な判決を下しました。単なる液体の容器が、長年のビジネス活動によって「法的な独占権」を持つブランド資産へと昇華したこの事例は、自社製品の形状やデザインをいかにして「収益を生む最強の資産」に変えるかという、知財ブランディングの核心を突いています。本稿では、判決に至るまでの特許庁との攻防、登録の決め手となった証拠の分析、ヤクルトやひよ子といった他社事例との比較、さらには欧州での敗訴事例も交えながら、立体商標を活用した知財戦略の要諦を平易かつ詳細に解説します。

知財の収益化と専門人材の採用戦略

現代の企業経営において、知的財産は単に模倣を防ぐための「守りの盾」にとどまりません。コカ・コーラの事例が示すように、ブランドの形状そのものが強力な顧客誘引力を持ち、ライセンス収益や市場独占による高収益を生み出す「知財の収益化(IP Monetization)」の源泉となり得るのです。形状が法的に保護されれば、意匠権の期限切れ後も永続的にブランド価値を独占でき、競合他社に対する参入障壁として機能します。しかし、このような高度な知財戦略を立案し、ビジネスの成果に結びつけることができる専門人材は市場に不足しています。もし、貴社が即戦力となる知財人材の採用をお考えなら、知財専門の求人メディア「PatentRevenue」のご活用を強くお勧めします。求人情報の登録は無料ですので、貴社の知財力を高め、収益化を加速させる第一歩としてぜひご検討ください。 https://patent-revenue.iprich.jp/recruite/

立体商標の登録要件とコカ・コーラ事件の背景

商品の「形状」を商標として登録することは、本来容易なことではありません。商標法において、商品の形状そのものは、原則として「識別力(自他商品識別機能)」を有しないとされています(商標法3条1項3号)。なぜなら、商品の形状は本来、その機能を発揮するために必要なものであったり、美観を高めるために選択されるものであったりするため、特定の事業者にその形状を独占させることは産業発展の妨げになる恐れがあるからです。これを「公益的要請」と呼びます。

しかし、この原則には例外があります。それが商標法3条2項に規定される「使用による識別力の獲得」です。たとえありふれた形状であっても、長期間にわたる独占的な使用や膨大な広告宣伝の結果、需要者(消費者)が「この形を見れば、あの会社の商品だ」と明確に認識できる状態(セカンダリー・ミーニング)に達していれば、例外的に商標登録が認められるのです。

コカ・コーラ社は2003年、あの独特な「くびれ」と「リブ(縦の溝)」を持つガラス瓶の形状を立体商標として出願しました。しかし、特許庁は「単なる容器の形状に過ぎない」としてこれを拒絶しました。これに対しコカ・コーラ社は、知財高裁に審決取消訴訟を提起し、自社の瓶がいかに特別な存在であるかを主張しました。そして2008年(平成20年)、知財高裁は特許庁の判断を覆し、登録を認める逆転判決を下したのです 。

識別力獲得の決定打となった「使用実績」の証明

この逆転勝訴の背景には、コカ・コーラ社が提示した圧倒的な事実証拠と、裁判所による精緻な事実認定がありました。判決において特に重視されたのは、以下の要素です。

第一に、「長期間にわたる一貫した使用」です。コカ・コーラのコンツアーボトルは、1915年にその原型がデザインされ、1916年に導入されました。日本国内においても、昭和32年(1957年)の販売開始以来、半世紀以上にわたって基本的な形状を変更することなく使用され続けています。容器の素材がガラスからPETボトルに変化しても、そのシルエット(くびれた形状)は維持され続けました 。

第二に、「膨大な販売数量と市場シェア」です。裁判所は、コカ・コーラが清涼飲料水市場において圧倒的なシェアを誇り、累計販売本数が天文学的な数字に達していることを認定しました。商品が市場に大量に出回ることは、それだけ多くの消費者がその形状を目にする機会を持つことを意味し、識別力の獲得を裏付ける強力な証拠となります 。

第三に、「形状を強調した広告宣伝」です。コカ・コーラ社は、単に商品を売るだけでなく、テレビCMやポスターにおいて、瓶のシルエットを象徴的に扱うブランディングを行ってきました。例えば、瓶の影だけを見せたり、手で握ったシルエットを強調したりすることで、文字ロゴがなくても「コカ・コーラ」とわかるような視覚的コミュニケーションを徹底してきました。これにより、消費者の記憶に「くびれた瓶=コカ・コーラ」という図式が深く刷り込まれたと判断されたのです。

ヤクルト容器との比較で見る「アンケート調査」の重要性

コカ・コーラの事例と並んで、立体商標の教科書的事例として頻繁に引用されるのが「ヤクルト容器」の判決です。2010年、知財高裁はヤクルトのプラスチック容器についても、立体商標としての登録を認めました 。

ヤクルト事件において決定的役割を果たしたのが、消費者を対象とした「アンケート調査」の結果です。ヤクルト社は、商品名の文字やロゴを一切排除した「無色の容器(裸の容器)」を提示し、それが何の商品であるかを問う調査を行いました。その結果、なんと98%以上の回答者が「ヤクルト」と回答したのです 。

通常、商標の実務においては、形状のみで識別力を証明することは極めて困難です。しかし、98%という圧倒的な数字は、もはやその形状が文字商標と同等、あるいはそれ以上の識別機能を持っていることの客観的な証明となりました。コカ・コーラの場合も同様に高い認知度が認定されましたが、ヤクルトの事例は「客観的な数値データ(アンケート結果)」が、裁判官の心証形成にどれほど大きな影響を与えるかを如実に示しています。

一方で、登録が認められなかった事例として有名なのが「ひよ子(饅頭)」です。「ひよ子」の形状は可愛らしく特徴的であり、知名度も高い商品です。しかし、裁判所は「鳥を模した和菓子は全国に多数存在し、形状のみで特定の出所(福岡のひよ子本舗吉野堂)を識別することは困難」と判断しました 。つまり、業界内で類似した形状の商品が多数流通している場合(ありふれた形状になっている場合)、いかに有名であっても「形状のみ」での独占権取得は認められないという厳しい現実があります。

欧州における敗訴と「デザイン要素」の分解

日本の知財担当者が見落としがちな視点として、コカ・コーラ社の欧州(EU)における苦戦の事例があります。日本では勝利を収めたコカ・コーラ社ですが、2016年、EU一般裁判所は、コカ・コーラ社が新たに出願したボトル形状の立体商標登録を認めない判決を下しました 。

ここで重要なのは、EUで出願されたのが、伝統的な「溝(フルーティング)」のない、滑らかな表面を持つコンツアーボトルだったという点です。裁判所は、「溝のないボトル形状は、市場にある他のボトルと著しく異なるものではなく、単なるバリエーションに過ぎない」と判断しました。コカ・コーラの象徴的なデザイン要素は「くびれ」と「溝(リブ)」の組み合わせにあり、その片方(溝)を欠いた形状では、消費者がコカ・コーラ商品であると識別するのは困難であるとされたのです。

この欧州の判決は、非常に重要な教訓を含んでいます。それは、「ブランドの核となるデザイン要素を安易に省略してはならない」ということです。長年の使用によって識別力を獲得したのは「溝のあるくびれた瓶」であって、「単にくびれた瓶」ではありません。ブランドの派生形やモダンなデザインを展開する際にも、知財保護の観点からは、識別力の源泉となっている特徴的な要素を残す、あるいは新たな形状について改めて識別力を積み上げていく戦略が必要不可欠です。

マグライト事件に見る「機能性」と商標の境界線

もう一つ、立体商標を理解する上で避けて通れないのが「機能性」の問題です。懐中電灯「マグライト」の形状に関する事件では、知財高裁は立体商標の登録を認めませんでした 。

裁判所は、マグライトの形状について、スイッチの操作性や握りやすさといった「機能」を追求した結果として必然的に導かれる形状、あるいは美観を向上させるためのデザインに過ぎず、出所表示機能(=商標としての機能)を有するとは認められないと判断しました。

もし、機能的な形状にまで強力な商標権(更新すれば半永久的に存続する権利)を与えてしまうと、特許権や意匠権の存続期間が切れた技術やデザインを、商標権によって実質的に延命・独占させることになりかねません。これを防ぐため、機能に由来する形状については、特に厳格な判断がなされます。コカ・コーラ瓶の場合、くびれは「持ちやすさ」という機能的側面もありますが、それ以上に「独自の外観的特徴」としての性格が強く、長年の使用によって識別標識へと転化したと認められた点が、マグライトとの決定的な違いでした。

知財戦略としての「一貫性」と「証拠保存」

コカ・コーラやヤクルトの成功事例から、私たちが学ぶべき知財戦略の要諦は以下の3点に集約されます。

第一に、「デザインの一貫性(Consistency)」です。ブランドを刷新したいという誘惑に駆られて、安易にパッケージや形状を頻繁に変更することは、知財保護の観点からはリスクとなります。コカ・コーラのように、時代が変わっても「コアとなるシルエット」を変えずに守り続けることが、数十年後に強力な法的権利を獲得するための布石となります。

第二に、「実績の証拠化(Documentation)」です。いざ裁判や審査になった際、識別力を証明するのは企業の責任です。いつから、どの地域で、どれだけの数量を販売し、どのような広告宣伝を行ったか。特に、形状が明確に認識できるような広告クリエイティブや、その広告費の内訳、メディア掲載記事などを、体系的に保存・管理しておく必要があります。これらは「過去のゴミ」ではなく、将来の「資産」を証明する重要書類です。

第三に、「客観的データの戦略的活用」です。前述のヤクルト事件のように、アンケート調査は強力な武器になります。ただし、調査の設計(誰に、何を、どのように見せて質問するか)を誤ると、証拠能力を否定されることもあります。知財の専門家や調査会社と連携し、裁判所を説得できるロジックに基づいたデータを準備することが不可欠です。

結論:形状を「稼ぐ資産」に変えるために

コカ・コーラの瓶やヤクルトの容器は、単なる物理的な「入れ物」を超え、企業そのものを象徴するアイコンとして機能しています。これにより、彼らは意匠権の期限を気にすることなく、その形状を独占し、類似品の参入を阻止し、ブランドのプレミアム価格を維持することができています。

これからの企業経営において、技術(特許)やネーミング(文字商標)だけでなく、商品そのものの「形」や「色彩」、「音」といったノン・トラディショナルな要素を知財として捉え、長期的な視点で育てていく姿勢が求められます。それはまさに、知財をコストセンターとしてではなく、収益を生み出すプロフィットセンターとして位置づける経営判断そのものです。

本記事が、貴社の製品デザインや知財戦略を見直すきっかけとなれば幸いです。そして、そのような高度な戦略を実行するための人材をお探しの際は、ぜひ「PatentRevenue」をご活用ください。

(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

知的財産高等裁判所 平成20年5月29日判決 平成19年(行ケ)第10215号(コカ・コーラ立体商標事件) 東京地方裁判所 平成30年12月27日判決 平成29年(ワ)第22543号 知的財産高等裁判所 平成22年11月16日判決 平成22年(行ケ)第10169号(ヤクルト立体商標事件 判決要旨) 知的財産高等裁判所 平成22年(行ケ)第10169号 判決全文 知的財産高等裁判所 平成18年11月29日判決 平成18年(行ケ)第10107号(ひよ子立体商標事件) 知的財産高等裁判所 平成19年6月27日判決 平成18年(行ケ)第10555号(マグライト事件) 知的財産高等裁判所 平成21年(行ケ)第10226号(エルメス・バーキン事件) 大阪工業大学知的財産学部「立体商標制度の概要と判決事例の紹介」 ヤクルト本社 審決取消請求事件 判決文(証拠として採用されたアンケート結果の詳細) Judgment of the General Court (Eighth Chamber), 24 February 2016, Case T‑411/14, The Coca-Cola Company v OHIM Noerr, “EGC: No trademark protection for Coca-Cola bottle without fluting”, 2016 Practical Law UK, “EU General Court rejects Coca-Cola’s application to register shape of contour bottle without fluting as trade mark”, 2016 The Coca-Cola Company, “The History of the Coca-Cola Contour Bottle” Market.us, “Coca-Cola Company Statistics 2024” ElectroIQ, “Coca-Cola Statistics 2024”