ビジネスモデル特許の法的構造と技術的具現化に関する包括的分析報告書

概要

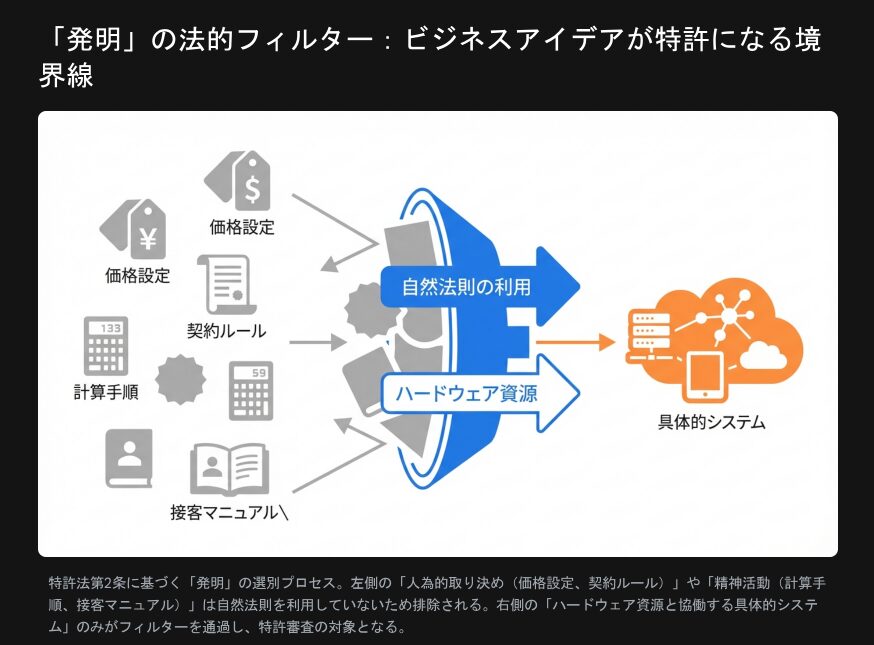

本報告書は、現代のデジタル経済において極めて重要な位置を占める「ビジネスモデル特許(実務上はビジネス関連発明と称される)」について、その法的定義、特許要件、審査基準、および権利行使の実務を網羅的に分析したものである。特に、多くの起業家や経営者が直面する「なぜ画期的なビジネスアイデアが単体では特許とならないのか」という根本的な疑問に対し、日本の特許法第2条が定める「発明」の定義と「自然法則の利用」という要件を軸に、法理的かつ技術的な観点から詳解する。

さらに、近年の知財高等裁判所における重要判決(「いきなり!ステーキ」事件および三井住友銀行グループの持株会社訴訟)を詳細にケーススタディとして取り上げ、特許庁の審査実務と司法判断の間に存在する微妙な境界線を浮き彫りにする。これらの分析を通じ、抽象的なビジネスモデルを具体的かつ権利行使可能な「技術的思想」へと昇華させるためのIT具現化要件(ハードウェア資源論)を明らかにし、企業が採るべき戦略的指針を提示することを目的とする。

第1章 序論:ビジネスモデル特許を巡る誤解と実像

1.1 「ビジネスモデル特許」という用語の不在と実体

知的財産戦略の現場において頻繁に使用される「ビジネスモデル特許」という言葉であるが、日本の特許法および特許庁の公式な分類において、この名称を持つ法的カテゴリーは存在しない。一般にビジネスモデル特許として認識されているものは、正確には**「ビジネス関連発明(Business-related Invention)」**と呼称される領域に属する。これは、決済、在庫管理、マーケティング、EC(電子商取引)といったビジネスの手法(ビジネスメソッド)を、コンピュータやネットワークといったICT(情報通信技術)を利用して実現した発明を指す概念である。

この用語上の区別は、単なる形式的なものではない。多くの出願人が「新しいビジネスの仕組み(儲かる仕組み)」そのものを独占できると考えがちであるが、法が保護するのはあくまで「技術的な思想」であり、ビジネスの「ルール」そのものではないという実体を理解する上で、この区別は出発点となる。

1.2 歴史的背景:IT革命とプロパテント政策の潮流

ビジネスモデル特許が世界的に注目を集める契機となったのは、1998年の米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による「ステート・ストリート・バンク事件」判決である。この判決において、数学的なアルゴリズムやビジネス方法であっても「有用、具体的かつ有形の結果」を生むものであれば特許の対象となり得ると示され、米国ではビジネスモデル特許ブーム(いわゆるドットコム・バブルとの連動)が巻き起こった。

日本においても2000年代初頭、これに追随する形で「ビジネス方法の特許化」に対する期待が高まった。しかし、その後の揺り戻しや、米国最高裁による「アリス事件判決(Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 2014)」における抽象的アイデアの特許適格性否定の流れを受け、現在では日米ともに「単なるビジネスの自動化」は厳格に拒絶される傾向にある。日本の特許庁も審査基準を改訂し、明確に「IT技術による具現化」を要件として課すことで、安易な権利化を防止しつつ、真に技術的なイノベーションを保護する運用へと定着している。

1.3 現代における戦略的意義

現代のプラットフォームビジネスやFinTech(フィンテック)分野において、ビジネスモデルとITシステムは不可分である。UberやAirbnb、あるいは国内の決済サービスなどの競争力の源泉は、単なるアプリのコードではなく、現実世界の需要と供給をマッチングさせる「アルゴリズムとビジネスルールの融合」にある。したがって、ビジネスモデル特許の取得は、自社の模倣防止という守りの側面だけでなく、他社の参入障壁構築、クロスライセンスの交渉材料、さらには企業価値評価(バリュエーション)の向上という攻めの側面において、極めて重要な経営課題となっている。

第2章 法的要件の深層分析:なぜ「アイデア」は特許にならないのか

特許法における最大のハードルは、「何が発明(Invention)であるか」という定義の解釈にある。ビジネスアイデアが特許として認められない理由は、特許法第2条第1項の条文構造の中に明確に規定されている。

2.1 特許法第2条第1項:「発明」の定義構造

日本の特許法第2条第1項は、発明を次のように定義している。

「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

この短い一文には、以下の4つの要素が含まれているが、ビジネスモデル特許において決定的な障壁となるのは**「自然法則の利用」と「技術的思想」**の2点である。

2.2 「自然法則の利用」要件の壁

2.2.1 自然法則 vs 経済法則・人為的取り決め

特許制度は、本来、産業の発達を目的として技術(Technology)を保護するために設計された制度である。ここでいう技術とは、物理、化学、生物学などの「自然法則」を利用して、一定の目的を達成する手段を指す。蒸気機関、医薬品、半導体などがその典型である。

一方で、ビジネスモデルの核心部分である「価格設定」「ポイント還元率」「契約条件」「組織構造」などは、人間が社会生活を営む上で定めた約束事、すなわち**「人為的取り決め(Artificial Arrangement)」**である。また、「需要が増えれば価格が上がる」といった経済法則や、「心理的安全性があれば生産性が上がる」といった心理学的法則は、自然界に存在する物理的な因果律(万有引力や熱力学など)とは異なり、特許法上の「自然法則」とはみなされない。

したがって、「購入回数に応じてランクを上げ、割引率を変える」というアイデア単体は、人間同士の約束事(人為的取り決め)に過ぎず、自然法則を利用していないため、特許庁の審査の入り口段階(発明該当性判断)で門前払いとなる。

2.2.2 精神活動(Mental Activity)の排除

同様に、人間の知的活動そのものも保護対象外である。「医師が患者を診断する思考プロセス」や「投資家が株価を予測する直感的な手法」、「店員が笑顔で接客するマニュアル」などは、人間の精神活動(Mental Activity)に属する。これらは主観的であり、他者が客観的に反復実施することが困難であるか、あるいは自由な思考を制限することになるため、特許法上の発明からは排除される。

特許審査において、請求項(クレーム)の中に「計算する」「判断する」という工程が含まれていたとしても、それが「誰(または何)」によって行われるかが重要となる。もしそれが「人間が計算する」「人間が判断する」と解釈される記載であれば、それは精神活動であり発明ではない。逆に、「CPUが計算する」「センサが判断する」のであれば、それは自然法則(電子の移動や物理的検知)を利用した装置の動作となり、発明の可能性が生じる。

2.3 「全体として」の判断基準

ここで注意が必要なのは、発明の中に「人為的取り決め」が含まれていても、直ちに拒絶されるわけではないという点である。特許庁の審査基準では、請求項に記載された発明を**「全体として」**判断する。

例えば、「Aという商品をB円で売る」というルール自体は特許にならないが、「Aという商品の在庫データをデータベースから取得し、現在時刻と競合価格データをウェブクローラで収集し、所定のアルゴリズム(数式)に基づいて最適価格B円を算出し、ECサイトの価格表示を自動更新するシステム」であれば、全体としてはコンピュータという自然法則を利用した機械を制御しているため、発明として認められる可能性が高い。

つまり、ビジネスモデル特許取得の鍵は、ビジネスの「ルール」を、いかにして「ハードウェアの動作」へと翻訳・置換できるかにある。

第3章 IT技術による具現化要件:ハードウェア資源論の徹底解説

ビジネスモデルを特許法上の「発明」として成立させるための唯一の架け橋が、IT技術による具現化である。これは実務上「ハードウェア資源論」と呼ばれ、明細書作成における最大の急所となる。

3.1 ソフトウェア関連発明の審査基準

特許庁が公開している『特許・実用新案審査基準』の「第III部 第1章 発明該当性」および関連する「コンピュータソフトウエア関連発明」の指針によれば、ソフトウェアを用いた発明が特許として認められるための要件は以下の通りである。

「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること」

この一文は、以下の2つの要素に分解できる。

- ハードウェア資源の使用: CPU、メモリ、ストレージ、通信インターフェース、入力装置(タッチパネル、マイク等)、出力装置(ディスプレイ、スピーカー等)、センサ(GPS、加速度計等)といった物理的な機器が使用されていること。

- 具体的な実現: ソフトウェア(プログラム)が、これらのハードウェアをどのように制御し、あるいはハードウェアとどのように協働して、目的とする情報処理(演算、加工、蓄積、検索、表示、伝送等)を行っているかが具体的に特定されていること。

3.2 抽象的記載と具体的記載の境界線

多くの出願が拒絶査定を受ける原因は、この「具体性」の欠如にある。単に「コンピュータを使って〇〇する」と書いただけでは、ハードウェア資源を用いた具体的実現とはみなされない。

3.2.1 失敗例(拒絶される記載)

- 「顧客の好みに応じて商品を推薦するシステム。」

- 解説: これは単なる「機能」や「願望」の記述である。どのようなデータを用い、どのような処理手順で推薦を行うのか、技術的な裏付けがない。

- 「インターネットを通じて注文を受け付けるサーバ。」

- 解説: 「インターネット」や「サーバ」という単語はあるが、その内部でどのような情報処理が行われているかが不明確であり、単に既存の道具(インターネット)を使っているに過ぎないと判断される。

3.2.2 成功例(認められる可能性が高い記載)

- 「顧客IDと過去の購買履歴データを関連付けて記憶する顧客データベースと、アクセスしてきた端末から顧客IDを受信する受信手段と、受信した顧客IDに基づき前記顧客データベースを検索して購買履歴を読み出す読み出し手段と、読み出された購買履歴に含まれる商品カテゴリと同一カテゴリの推奨商品を商品データベースから抽出する抽出手段と、抽出された推奨商品の情報を前記端末に送信する送信手段とを備える商品推薦システム。」

- 解説: ここでは、「記憶手段(メモリ/HDD)」「受信手段(通信I/F)」「抽出手段(CPUによる演算)」といったハードウェア資源と、データの流れ(ID受信→DB検索→抽出→送信)が具体的に結びついて記述されている。

3.3 構造化データと機能的実現手段

さらに高度な審査実務においては、単なるハードウェアの列挙だけでなく、データ構造や情報の性質に応じた処理の特定が求められる。例えば、「商品を販売する」というビジネス行為をシステム化する場合、システム内部では「商品ID」「在庫数」「価格」「顧客クレジット情報」といった具体的なデータオブジェクトが生成され、それらがCPUのレジスタやメモリ上の特定のアドレス空間で演算処理される。

明細書においては、ビジネス上の用語(例:「割引する」)を、技術的な用語(例:「価格データ格納領域の数値を、所定の割引率係数を用いて乗算処理し、結果を更新する」)へと翻訳して記述する能力が求められる。この翻訳作業こそが、弁理士や知財担当者の腕の見せ所であり、特許の強度を決定づける要因となる。

第4章 ケーススタディ深層分析:「いきなり!ステーキ」特許訴訟の衝撃

ビジネスモデル特許の法的解釈において、実務に巨大なインパクトを与えた事例として、株式会社ペッパーフードサービスによる「いきなり!ステーキ」の特許(特許第5946491号「ステーキの提供システム」)を巡る争いがある。本件は、特許庁と知的財産高等裁判所(知財高裁)で見解が真っ向から対立し、最終的に「物の発明」としてのビジネスモデルの在り方を定義づけた画期的な判決である。

4.1 事案の背景と特許の内容

「いきなり!ステーキ」は、顧客が自分の好みの量のステーキを立ち食い形式で楽しむという斬新なスタイルで急成長した。同社はこのオペレーションシステムについて特許を出願し、2016年に登録された。

- 特許請求の範囲(概要):

- 顧客をテーブルに案内し、テーブル番号が記載された**「札」**を渡す。

- 顧客が計量場に行き、肉のカットを注文する。

- 店員が肉をカットし、**「計量機」**で重さを量る。

- 計量機が「テーブル番号」と「肉の量」等を紐付けた**「シール」**を出力する。

- そのシールを肉に添付して焼き場へ回し、焼き上げた後にシールを照合して顧客に提供する。

このシステムは、一見するとアナログな業務フローに見えるが、特許請求の範囲には「計量機」や「シール」といった物理的な手段が明記されていた。

4.2 特許庁の異議決定:発明該当性の否定

特許登録後、第三者(競合他社等と思われる)から特許異議申立てがなされた。これを受け、特許庁の審判官は「特許を取り消す」旨の決定を下した。

特許庁の論理(取消理由)

- 本質は人為的な取り決め: 本件発明の工程の多く(案内する、カットする、運ぶ)は人間による業務であり、全体としてみれば「飲食物の提供方法」という人為的な取り決めそのものである。

- 道具の単なる使用: 計量機やシールといった機器は使用されているものの、これらは既存の道具をその本来の用法通りに使っているに過ぎず、技術的な工夫(例えば、計量機内部の特殊な回路構成など)があるわけではない。

- 結論: 自然法則を利用した技術的思想の創作(発明)には該当しない。

この時点での特許庁の判断は、「ビジネスの手順に既存の道具を組み合わせただけでは発明とは言えない」という、従来の厳格な運用に沿ったものであった。

4.3 知財高裁の逆転判決:物理的手段の結合による発明認定

ペッパーフードサービス社は、この特許取消決定を不服として知財高裁に提訴した。2018年10月17日、知財高裁は特許庁の判断を覆し、特許を維持する(発明に該当する)との判決を下した(平成29年(行ケ)第10232号)。

知財高裁の論理(逆転の理由)

裁判所は、以下のロジックを展開して発明該当性を肯定した。

- 課題の技術的性質: 本システムの課題は「顧客の要望に応じた不定量の肉を、他人の肉と混同することなく、安価かつ迅速に提供すること」にある。これは単なるビジネス上の課題を超え、オペレーション上の誤りを防ぐという技術的な側面を持つ。

- 物理的手段の有機的結合: この課題を解決するために、「お客様番号が記載された札」と、計量機から出力される「肉の量とお客様番号が紐づけられたシール」という**物理的なモノ(ハードウェア資源に相当)**が不可欠な役割を果たしている。

- 情報の物理的保持: 札とシールは単なる紙切れではなく、データ(テーブル番号、肉の重さ)を物理的に保持し、工程間(客席→計量場→調理場→客席)を移動させる「情報のキャリア」として機能している。

- 結論: システム全体としてみれば、これらの物理的手段が技術的な意義を持って結合されており、単なる人為的取り決めを超えた「自然法則を利用した技術的思想」である。

4.4 「いきなり!ステーキ」判決が示した実務的指針

この判決は、ITシステムを用いたビジネスモデル特許のみならず、物理的なツールを用いたオペレーション特許においても重要な示唆を与えている。

- 「モノ」の介在の重要性: デジタルデータだけでなく、札やシール、あるいはQRコードといった物理的な媒体が、情報の伝達においてどのような技術的役割を果たしているかを主張・立証することが、発明該当性を確保する鍵となる。

- 「相関関係」の特定: 単に機器があるだけでなく、機器Aが出力した情報が機器B(または物理的な物体)にどう引き継がれ、それが最終的な課題解決(混同防止など)にどう寄与しているか、という「相関関係」を明細書でストーリーとして描く必要がある。

第5章 「進歩性」の壁:発明であっても特許にならない場合

発明該当性(特許法2条)をクリアしたとしても、次に立ちはだかるのが特許法第29条第2項に定める**「進歩性(Inventive Step)」**の要件である。ビジネスモデル特許においては、この進歩性の判断が極めて厳しく、多くの出願がここで拒絶される。

5.1 進歩性とは何か

進歩性とは、「その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、先行技術に基づいて容易に発明をすることができたかどうか」という基準である。簡単に言えば、「専門家なら誰でも思いつくレベルの改良か、それとも容易には思いつかない画期的なものか」を問うものである。

5.2 ビジネス関連発明における「当業者」の定義

ビジネスモデル特許の審査において、この「当業者」の定義は特殊である。通常、IT技術の特許であれば当業者は「システムエンジニア」であるが、ビジネス関連発明の場合、当業者は**「ビジネスの実務家」と「システムエンジニア」の両方の知識を持つ者**と定義される。

つまり、審査官は次のようなロジックで進歩性を否定してくる。

- 「このビジネスの手法自体は、昔から商慣習として行われている(ビジネス実務家なら知っている)。」

- 「その手法をコンピュータに乗せることは、現代のエンジニアなら誰でもできる(システム化の常套手段)。」

- 「したがって、この発明は公知のビジネス手法を単にコンピュータ化しただけであり、進歩性はない。」

5.3 拒絶理由「システム化の容易性」とその克服

特許庁の『特許・実用新案審査基準』には、進歩性が否定される典型例として「人為的な取り決め等のシステム化」が挙げられている。

進歩性が否定されるパターン

- 公知手法の単なる置き換え: 紙の台帳で行っていた在庫管理を、データベースに置き換えただけ。

- 周知技術の単なる寄せ集め: 既存のECサイトに、既存のチャットボットを組み合わせただけ。

- 設計事項: 処理速度を上げるためにキャッシュメモリを使う、セキュリティのためにパスワードを入れる、といった一般的な技術的工夫。

進歩性を肯定させるための戦略(反論のロジック)

この厳しい基準を突破するためには、以下のいずれかを主張する必要がある。

- 顕著な効果(Remarkable Effect):単に事務処理が速くなるだけでなく、システム化によって質的に異なる効果が生じたことを主張する。

- 例: 従来の人手による計算では数週間かかっていたリスク分析が、特定の並列処理アルゴリズムによって数秒で完了し、これによりリアルタイムの金融取引という全く新しい市場が創出された(単なる効率化を超えた効果)。

- 技術的阻害要因(Technical Obstacle)の克服:「ビジネス上の要求(例:個人情報を保護したい)と、システムの制約(例:データを共有したい)がトレードオフの関係にあり、従来は両立が困難であったが、本発明の特殊な暗号化・分散処理構成によって初めて両立が可能になった」というストーリーを構築する。

- ここでも重要になるのは「技術的な工夫」である。ビジネス上の工夫(例:規約を変える)ではなく、データ処理上の工夫(例:秘密計算技術の適用)が評価される。

「いきなり!ステーキ」の事例では、最終的に特許が維持されていることから、札とシールを用いた具体的な混同防止の仕組みが、当時の外食業界において「当たり前(容易想到)」ではなかった、すなわち進歩性があったと判断されたことになる。

第6章 権利行使と企業戦略:三井住友銀行事件と持株会社の権利

特許は取得して終わりではない。それをいかに活用し、収益や競争優位に結びつけるかが経営の本質である。ここで注目すべきは、近年の企業組織の変化(持株会社化)と特許権行使の関係性である。特に、三井住友銀行グループの持株会社が関与した特許訴訟(知財高裁令和6年判決)は、大企業の知財戦略に新たな光を当てた。

6.1 持株会社(ホールディングス)と特許権の問題点

日本の大企業の多くは持株会社制を採用しており、特許権は親会社である「ホールディングス」が管理・保有し、実際の事業は「事業子会社」が行うという形態が一般的である。

特許法第102条第2項は、特許権者が侵害者に損害賠償を請求する際、損害額の計算を容易にするために「侵害者が得た利益の額を、特許権者の損害額と推定する」という規定を置いている。しかし、この規定が適用されるためには、前提として「特許権者自身がその特許を実施(ビジネス)しており、侵害がなければ利益を得られたはずである」という事情が必要とされる。

従来の実務では、持株会社は自ら事業を行っていない(Non-Practicing Entityに近い)ため、他社に特許を侵害されても「お前たちは損をしていないだろう」として、第102条第2項の適用が否定されるリスクがあった。これにより、持株会社形式の企業にとって特許権の実効性が低下する懸念があった。

6.2 知財高裁令和6年判決の画期的意義

2024年(令和6年)7月の知財高裁判決(三井住友銀行グループの持株会社が原告となった事案の控訴審)において、裁判所は以下の判断を示した。

- グループ一体性の認定: 特許権者(持株会社)自身が実施していなくても、その100%完全子会社が特許発明を実施している場合、経済的実態としてグループ全体で事業を行っていると評価できる。

- 損害推定の適用: そのような関係性がある場合、持株会社による権利行使においても特許法第102条第2項の適用(侵害者利益の推定)を認める。

6.3 企業戦略へのインプリケーション

この判決は、ビジネスモデル特許の戦略的価値を大きく高めるものである。

- 攻撃的知財戦略の解禁: 持株会社は、自ら事業を行っていなくても、グループ会社が実施していれば強力な損害賠償請求権を行使できることが確認された。これにより、競合他社に対する牽制力が強化される。

- グループ内ライセンスの重要性: ただし、この恩恵を受けるためには、持株会社と事業子会社の間で適切な実施許諾契約(ライセンス契約)が結ばれており、持株会社がグループ全体の知財をコントロールしている実態を証明できるようにしておく必要がある。

- IPランドスケープとの連動: ビジネスモデル特許は、単独の特許だけでなく、周辺特許を含めた「特許網」として構築することで、競合の参入を面で抑える効果を持つ。持株会社が司令塔となり、グループ横断的なIPランドスケープ(知財市場分析)を行う体制がより重要となる。

第7章 結論と戦略的ロードマップ

7.1 本報告書の総括

ビジネスモデル特許(ビジネス関連発明)は、単なるアイデアの法的保護制度ではない。それは、「ビジネスの新しいルール」を「IT技術という物理的手段」によって再構築し、さらに「従来技術の壁」を超えることで初めて与えられる、高度な独占権である。

本報告書で詳述した通り、その成否を分けるのは以下の3点に集約される。

- 発明該当性: 人為的な取り決めを排除し、ハードウェア資源を用いた具体的処理として記述できているか(自然法則の利用)。

- 進歩性: 単なる公知手法のシステム化を超え、顕著な効果や技術的課題の解決を提示できているか。

- 権利行使能力: 取得した特許が、実際の事業実態(グループ経営含む)と整合し、他社を排除できる法的構成になっているか。

7.2 実務的アクションプラン

最後に、経営者および実務家が実行すべき具体的なアクションをロードマップとして提示する。

ビジネスモデル特許取得・活用への戦略的ロードマップ

プロセスと法的要件の統合フロー

ステップ1:アイデアの選別と分解(Phase 1)

- 社内で生まれたビジネスアイデアを、「人間がやるべきこと(接客、判断)」と「システムがやるべきこと(計算、データ管理)」に分解する。

- システム部分について、「どんなデータ」が「どのハードウェア」を行き来するかを図式化する。この時点でハードウェアの介在が希薄なアイデアは、特許化を断念し、営業秘密(ノウハウ)として管理する方向に切り替える。

ステップ2:明細書の作り込み(Phase 2)

- 弁理士と協働し、ビジネス用語を技術用語へ翻訳する。単に「スマホで注文」と書くのではなく、「端末のタッチパネルセンサが座標を検知し、CPUが対応する商品IDをメモリから読み出し、通信モジュールを介してサーバへ送信する」といった粒度まで詳細化する。

- 進歩性の拒絶に備え、「なぜ従来システムではできなかったのか」「システム化によって生じる予測不可能なメリットは何か」という技術ストーリーを明細書に埋め込む。

ステップ3:組織的な知財管理(Phase 3)

- 持株会社制の場合、特許権の帰属と実施権のライセンス契約を整備する。

- 競合他社の動向を監視し、自社特許に抵触する可能性があるサービスに対しては、警告やライセンス交渉を行う準備を整える。

ビジネスモデル特許は、デジタル社会における「陣取り合戦」の最強の武器である。本報告書が、その武器を正しく理解し、使いこなすための一助となれば幸いである。