知財収益化と法改正の最前線:日本企業が直面する「100倍格差」と戦略的転換

1. 序論:日本企業における知的財産戦略の歴史的転換点

1.1. 株式会社IPリッチからの提言と本レポートの目的

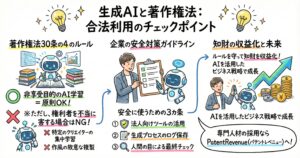

本レポートは、日本企業が現在直面している知的財産(知財)を取り巻く構造的な課題と、2024年から2025年にかけて施行された重要な法改正、そして企業ガバナンスにおける知財情報の開示義務化といった潮流を網羅的に分析し、次世代の収益化戦略を提示することを目的としています。かつて「技術立国」として世界を席巻した日本企業ですが、その技術を知的財産として「収益化」する点においては、欧米企業、特に米国企業と比較して大きな遅れをとっているのが現状です。技術貿易収支における圧倒的な格差、いわゆる「100倍格差」は、単なる統計上の数字ではなく、日本企業の経営戦略における「知財活用」の欠落を示唆する重大な警鐘です。本稿では、この格差を埋めるための具体的なアプローチとして、未利用特許の流動化、ライセンス交渉の適正化、デジタル空間における新たな模倣品対策、そしてガバナンス改革までを深掘りし、日本企業が採るべき「攻めの知財戦略」を詳述します 1。

結論として、これからの日本企業に必要なのは、知財を他社からの攻撃を防ぐ「守る盾」としてのみならず、キャッシュフローを生み出し、企業価値を向上させる「稼ぐ矛」として経営の中枢に据える「ミッション志向型」の知財経営への転換です。本レポートが、経営層および知財担当者の皆様にとって、具体的な行動変容を促す羅針盤となることを願っています。

1.2. 知財収益化の現状と未利用資産の流動化

日本の知的財産活動は、出願件数においては世界でも依然として高水準を維持しています。しかし、その質的活用、とりわけ「収益化(Monetization)」の観点では、深刻な課題を抱えています。特許庁(JPO)の年次報告書や世界知的所有権機関(WIPO)の統計が示す通り、中国企業の台頭やデジタル技術の進展により、グローバルな知財競争のルールは激変しました 3。従来型の「自社製品を守るための特許」という発想だけでは、維持コストばかりが嵩む「負債」を抱え込むことになりかねません。オープンイノベーションを前提とし、「他社にライセンスして収益を得るための特許」へとポートフォリオをシフトさせることが求められていますが、多くの日本企業では依然として死蔵特許(Sleeping Patents)が資産を圧迫しているのが現実です。

このような背景の中、特許の売買やライセンス契約を促進するプラットフォームの重要性が急速に高まっています。収益化したい特許を持つ保有者にとって、適切な買い手やライセンシーを自力で見つけるコストは極めて高いハードルでした。そこで、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」では、特許を無料で登録し、グローバルな買い手候補とのマッチングを可能にする環境を提供しています。自社の未活用資産をコストセンターからプロフィットセンターへと転換させる第一歩として、ぜひ「 https://patent-revenue.iprich.jp 」への登録をご検討ください。本レポートでは、こうしたプラットフォーム活用も含めた包括的な収益化エコシステムについても詳述し、皆様の知財活用を強力に支援する情報を提供します 5。

2. 日米技術貿易収支と「100倍格差」の構造的要因分析

2.1. マクロ経済視点から見る知財収支の不均衡と「100倍」の意味

日本の技術貿易収支は、統計上は黒字基調にあります。総務省の科学技術研究調査によれば、2023年度の日本の技術貿易収支は4兆円を超える黒字を記録しており、一見すると日本の知財力は健全であるかのように見えます 6。しかし、その内訳を詳細に分析すると、特定の産業や契約形態に極端な偏りがあり、米国と比較した際の「稼ぐ力」の質的な差は歴然としています。

一部の専門的な分析や報道では、日米間の知財ライセンス収入において、特定のセグメントや効率性の指標で「100倍」近い格差が存在することが指摘されています 7。この「100倍」という数字は、単なる受取額の総計比較以上の意味を持ちます。それは、知財一つひとつが生み出す付加価値の差であり、ビジネスモデルの差でもあります。

米国の主要企業、特にITプラットフォーマー(GAFAMなど)や製薬バイオ、通信分野の巨大企業(Qualcomm等)は、特許そのものを強力な収益源として確立しています。彼らは、自社製品の保護やクロスライセンスによるコスト相殺にとどまらず、自社技術を使用する他社から純粋なキャッシュフローとしてのロイヤリティ収入を最大化する戦略を徹底しています。これに対し、日本企業の技術貿易収支黒字の大部分は、実は「親子間取引」によって支えられています。つまり、海外に進出した自社工場や現地法人に対して技術を供与し、その対価としてロイヤリティを受け取っているに過ぎません。第三者(Third Party)からの純粋なライセンス収入、つまり「自社の技術力そのものを他社が認め、対価を支払ってでも使いたいと思わせる力」においては、日本企業は依然として限定的な成功しか収めていません。これが、「100倍格差」という衝撃的な言葉の裏にある真実です。

2.2. 米国企業の「攻め」の知財戦略と日本企業の「守り」の限界

なぜ、ここまでの差が生まれたのでしょうか。その要因は、知財に対する根本的なスタンスの違いにあります。米国企業にとって、知財は「投資に対するリターンを最大化するための金融資産」としての側面が強く意識されています。彼らは、研究開発段階から「どの技術が特許として成立し、どの市場でライセンス収入が見込めるか」を徹底的に計算しています。また、侵害を発見した際には、訴訟を辞さない姿勢で高額な賠償金やライセンス料を勝ち取ります。このアグレッシブな姿勢が、知財を収益源に変えるエコシステムを支えています 8。

一方、日本企業は長らく、知財を「事業の自由度を確保するための保険」として捉えてきました。他社から訴えられないための防衛的な出願や、お互いの特許を使い合うクロスライセンスが主流であり、積極的に他社から金銭を徴収する行為は、業界の調和を乱すとして敬遠される傾向にありました。しかし、製品のモジュール化が進み、新興国企業が安価な製品で市場を席巻する現代において、この「古き良き紳士協定」はもはや通用しなくなりつつあります。自社の技術が模倣され、市場シェアを奪われているにもかかわらず、知財権を行使せずに黙認することは、株主に対する背信行為とも捉えられかねない時代に入っているのです。

2.3. 技術貿易の構造改革と高付加価値化への道

日本企業がこの「100倍格差」を縮小し、真の知財立国となるためには、技術貿易の中身を変革する必要があります。具体的には、自動車産業に代表される「モノの輸出」に伴う親子間ロイヤリティへの依存から脱却し、デジタル技術、AI、バイオテクノロジー、先端素材といった高付加価値分野における第三者ライセンス収入の比率を高めることです。

例えば、AIを活用した材料解析技術によって開発スピードを「100倍」に加速させるといったイノベーション事例が出てきていますが 9、こうした先端技術そのものをソフトウェアやアルゴリズムの形でライセンスアウトするビジネスモデルへの転換が求められます。また、コンテンツ産業においても、日本のアニメやゲームといったIPは世界的な人気を誇りますが、その収益化の主導権をプラットフォーム側に握られているケースも少なくありません。権利者自身が直接的にグローバル市場から収益を得られる仕組みの構築が急務です。

3. 特許の収益化戦略:未利用資産の流動化とプラットフォームの活用

3.1. 死蔵特許のコスト構造と「損切り」の重要性

日本企業が保有する膨大な特許群の中で、実際に自社製品に使用されている、あるいは他社にライセンスされている特許の割合(利用率)は、一般的に50%程度に留まると言われています。残りの半数近くは、製品化されなかった技術や、事業撤退によって使われなくなった技術、あるいは防衛目的で取得したものの出番がなかった技術です。これらの未利用特許は、毎年発生する特許庁への維持年金や管理コストを発生させ続ける、いわば「負債」に近い性質を帯びてしまいます。

企業経営の観点から見れば、これらの資産を「収益化」するか、あるいは「放棄(損切り)」してコストを削減することは、バランスシート(貸借対照表)の健全化において不可欠なプロセスです。しかし、多くの企業では、「せっかく取得した特許だからもったいない」「いつか使うかもしれない」というサンクコスト効果(埋没費用への執着)が働き、漫然と維持され続けるケースが後を絶ちません。

3.2. 収益化手法の多様化:ライセンスと譲渡

特許の収益化手法には、大きく分けて「ライセンス(使用許諾)」と「譲渡(売却)」の二つがあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理します。

| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

| ライセンス(License) | 特許権を保有したまま、他社に使用を許可する。 | ・継続的なロイヤリティ収入が見込める。 ・自社でも権利を使用し続けられる。 ・複数の企業に供与可能(非独占)。 | ・契約管理や実施料の監査など、継続的なリソースが必要。 ・相手企業の事業が失敗すれば収入が途絶える。 ・権利維持費用は自社負担。 |

| 譲渡(Assignment) | 特許権そのものを他社に売り渡す。 | ・一時金による即座のキャッシュイン(Lump Sum)が得られる。 ・将来の維持コストがゼロになる。 ・管理の手間から解放される。 | ・一度売却すれば自社で独占できなくなる(必要ならバックライセンスが必要)。 ・売却後の収益機会(アップサイド)を逸失する可能性がある。 |

事業撤退や非コア領域の整理においては、維持コストを削減できる「譲渡」が極めて有効な手段となります。一方、標準必須特許(SEP)のように業界全体で広く使われる技術については、「ライセンス」による収益最大化が適しています。

3.3. マッチング・プラットフォームによる市場の透明化

特許収益化の実務において、最大のボトルネックとなっていたのが「取引相手の探索コスト」と「価格の不透明性」です。従来、特許取引は相対の交渉が主であり、誰がどのような特許を欲しがっているのかという情報は市場に出回っていませんでした。また、特許の適正価格を算定することは非常に困難であり、売り手と買い手の希望価格に大きな乖離が生じることが常でした。

しかし、「PatentRevenue」のようなオープンなプラットフォームが登場したことで、この構造は劇的に変化しつつあります。売り手(特許保有者)は情報を登録するだけで、世界中の潜在的なニーズを持つ買い手からのアプローチを待つことが可能になりました。AIによるマッチング技術や、過去の取引データを活用した価格算定サポートなどが導入され、情報の非対称性が解消されつつあります 5。

3.4. サービスフローとコスト構造の透明化:成功報酬モデルの優位性

知財担当者が外部の仲介業者を利用する際、懸念となるのが「不透明な費用」です。従来型の知財ブローカーやコンサルティング会社を通すと、着手金(Retainer Fee)や高額なコンサルティングフィーが発生する場合があり、成果が出るかどうかわからない段階での出費は、特に中小企業やスタートアップにとって大きなハードルでした。

これに対し、現代的なプラットフォームでは「成功報酬型」が主流となりつつあります。例えば、前述の「PatentRevenue」におけるプロセスは以下の通りです 5:

- 特許の登録:保有者が特許情報を登録(無料)。

- 買い手による探索:買い手企業がデータベースを検索し、ニーズに合う特許を探す。

- 商談:プラットフォームを通じて交渉を行う。

- 移転・ライセンス手続き:合意に至れば契約締結と権利移転を行う。

このモデルの最大の特徴は、登録や相談、マッチングの段階までは費用が発生しない点です。契約が成立した段階で初めて、手数料(例:ライセンス料や売買代金の15%)が発生します。この「ノーキュア・ノーペイ(No Cure, No Pay)」方式は、リスクを最小限に抑えたい企業にとって極めて合理的です。特に特許ライセンス契約においては、契約期間中に支払われるロイヤリティの都度、一定の手数料を支払う形が一般的であり、初期費用を持ち出すことなくキャッシュフローを得ることができます 5。

4. 2024-2025年の法的環境変化:不正競争防止法とデジタル模倣対策

4.1. デジタル空間(メタバース・SNS)における模倣行為への規制強化

2024年4月に施行された改正不正競争防止法(不競法)は、急速に発展するデジタル空間におけるビジネスを保護するために画期的な拡張を行いました 10。これまで、不競法第2条1項3号による「形態模倣」の規制は、物理的な「有体物」を前提として解釈されてきました。つまり、リアルな店舗で販売されているバッグや家電製品のデザイン(形態)をコピーした偽物を販売する行為は違法でしたが、デジタルアバターの衣装やバーチャルアイテム、3Dモデルのデザインをコピーし、ネット上で提供する行為については、規制の対象となるかが曖昧でした。

今回の改正により、「電気通信回線を通じて提供する行為」が新たに不正競争行為として明記されました 10。これにより、他人の商品の形態を模倣したデジタルデータを、インターネット上で提供・販売する行為に対し、差止請求や損害賠償請求が可能となりました。

これは、ゲームアイテムやメタバース上の建築物、アバター衣装などを制作・販売する企業にとって極めて重要な法的防衛手段となります。例えば、人気アパレルブランドがメタバース向けに公式販売したデジタルスニーカーのデザインを、第三者が無断でコピーし、NFT(非代替性トークン)としてマーケットプレイスで販売した場合、改正法に基づき即座に販売停止や損害賠償を求めることができる可能性が高まります 13。デジタルアイテムはコピーが容易であり、一度拡散すると回収が困難であるため、この法的抑止力はデジタルコンテンツの収益化基盤を守る上で不可欠です。

4.2. 限定提供データの保護範囲拡大と秘密管理の適正化

ビッグデータやAI学習用データの重要性が増す中、「限定提供データ」の保護要件も見直されました。企業が保有するデータには、厳格に秘密管理されている「営業秘密」と、そこまでの管理はされていないものの価値があるデータが存在します。特に、複数の企業間でデータを共有・活用するアライアンス(共創)においては、データを完全に秘匿することが難しく、法的保護の網から漏れてしまう懸念がありました。

改正法では、ID・パスワード等で管理され、限定された相手にのみ提供されるデータであれば、営業秘密ほどの高度な秘密管理措置(アクセス権限の厳格な設定など)が講じられていなくても、「限定提供データ」として不正取得や使用から保護される範囲が明確化・拡充されました 11。

具体的には、自動運転技術の開発において、複数の自動車メーカーや地図データ会社が走行データを共有するケースなどが想定されます。このようなデータを第三者が不正に持ち出して使用した場合、従来は「秘密管理性」の要件を満たしていないとして保護されないリスクがありましたが、改正により安心してデータを共有・ライセンスできる環境が整いました。AI開発において高品質な学習データは競争力の源泉であり、これを安全にライセンス・共有できる法的基盤が確立されたことは、データそのものを収益化する新たなビジネスチャンスを広げるものです。

4.3. 外国公務員贈賄に対する罰則強化とグローバルリスク管理

グローバルにビジネスを展開する日本企業にとって見逃せないのが、外国公務員贈賄罪に関する罰則の強化です 14。OECD贈賄防止条約の実施状況審査などからの要請を受け、2024年の改正では、自然人および法人に対する罰金刑の上限が引き上げられ、懲役刑も長期化しました。

これは知財と無関係に見えるかもしれませんが、実は密接に関わっています。新興国での特許取得や、税関における模倣品の水際対策(エンフォースメント)において、現地の特許庁審査官や税関職員、警察関係者との折衝が生じる場面があるからです。現地のエージェント(代理人)が、手続きを早めるために賄賂を渡してしまうリスクは常に存在します。

改正法の下では、企業側が「知らなかった」では済まされず、エージェントに対する監督責任が厳しく問われます。コンプライアンス体制の不備は、巨額の罰金だけでなく、レピュテーションリスクによる企業価値の毀損を招きます。知財部門は法務・コンプライアンス部門と密に連携し、海外代理人の選定プロセスや契約内容を見直し、贈賄リスクを遮断する体制を構築する必要があります。クリーンな知財活動こそが、持続可能な収益化の前提条件となるのです。

5. 標準必須特許(SEP)を巡る交渉ガイドラインの進化と実務対応

5.1. IoT時代のSEPライセンス交渉の複雑化と「ホールドアップ」問題

5G通信やIoT(モノのインターネット)の普及に伴い、自動車、家電、農業機械、スマートメーターなど、従来は高度な通信技術とは縁遠かった業界の製品がインターネットに接続されるようになりました。これに伴い、Wi-Fiや4G/5Gといった通信規格に準拠するために不可欠な特許である「標準必須特許(SEP: Standard Essential Patents)」のライセンス交渉が、異業種間で頻発しています 15。

通信業界同士の交渉であれば、お互いに多数の特許を持ち合っているため、クロスライセンス(相互利用許諾)によって現金のやり取りを相殺し、紛争を回避する「阿吽の呼吸」が存在しました。しかし、新たに通信機能を取り入れた異業種企業(インプリメンター)は、対抗できる通信特許を持っていないことが多く、一方的にライセンス料を請求される立場になります。

ここで生じるのが「ホールドアップ(Hold-up)」と「ホールドアウト(Hold-out)」の問題です。

- ホールドアップ: 権利者が、製品販売の差止請求をちらつかせて、相場よりも不当に高いライセンス料を要求すること。

- ホールドアウト: 実施者が、交渉を引き延ばしてライセンス料の支払いを不当に逃れること。

特に、自動車業界などでは、「なぜ突然高額な特許料を請求されるのか」「その特許は本当に必須なのか」「部品メーカーが払うべきではないのか」といった混乱が生じ、深刻な紛争に発展するケースが増えています。

5.2. 特許庁(JPO)「手引き」の改訂と誠実交渉義務の明確化

こうした状況を受け、日本国特許庁(JPO)は2018年に策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を2022年に改訂し、さらに2024年以降も継続的にアップデートや周知を行っています 17。この「手引き」は、SEP保有者と実施者の双方が「誠実」に交渉を進めるための指針(ベストプラクティス)を示したものであり、特に「FRAND条件(公正、合理的、かつ非差別的条件)」でのライセンス契約を目指すプロセスを明確化しています。

手引きが示す交渉のステップは、欧州司法裁判所の判決(Huawei v. ZTEなど)を参考に、以下のように整理されています 19:

- ライセンス交渉のオファー:権利者が、相手方に対して特許侵害の事実と、対象となるSEPリストを提示し、ライセンス契約の意思を示す。

- ライセンス取得の意思表示:実施者が、交渉に応じる意思(Willingness)を示す。ここでの遅延は「不誠実」とみなされるリスクがある。

- FRAND条件の具体的オファー:権利者が、具体的なロイヤリティ額や算出根拠(料率など)を提示する。

- FRAND条件の具体的カウンターオファー:実施者が、提示された条件に同意できない場合、具体的な対案(カウンターオファー)を提示する。単なる拒絶は認められない。

- 合意または紛争解決:交渉がまとまらない場合、裁判やADR(裁判外紛争解決手続)へ移行する。

5.3. サプライチェーンにおけるライセンス主体論(Whom to license)

特に重要な論点として、「サプライチェーンのどの段階でライセンスを結ぶべきか」という問題があります。自動車業界を例にとると、通信モジュールを製造する部品メーカー(ティア1、ティア2)がライセンスを取るべきか、それとも完成車メーカー(OEM)が取るべきかで激しい議論がありました。

権利者側は、製品単価が高い完成車メーカーから徴収した方が、料率ベースで高い収入が得られるため、OEMへのライセンスを好む傾向があります。一方、OEM側は「部品の特許問題は部品メーカーが解決して納入すべき」と主張してきました。

JPOの手引きでは、この点について特定の結論を押し付けるのではなく、各国の判例動向や産業慣行を踏まえた中立的な整理を行っていますが、基本的には「サプライチェーン全体で二重取り(Double Dipping)が発生しない限り、当事者間の合意による」というスタンスが一般的です。Avanciのようなパテントプール(多数の特許を一括してライセンスする団体)が登場し、自動車業界向けにOEMレベルでのライセンスを一括提供するモデルが普及しつつあることも、この問題の解決策の一つとなっています。

2024年以降の動向としては、欧州委員会によるSEP規則案の審議や、中国におけるSEP訴訟の管轄権争いなど、国際的なルールの変動が激しくなっています 21。日本企業はJPOの手引きを参照しつつ、グローバルな地政学リスクも考慮した、高度な交渉戦略を練る必要があります。

6. 職務発明制度とインセンティブ設計:発明者のモチベーションと企業の利益

6.1. 特許法第35条の改正とその後の運用実態

企業の知財創出力を支えるのは、現場の研究開発者(エンジニア・研究員)です。彼らが生み出した発明に対するインセンティブ設計は、企業の競争力を左右する極めて重要な要素です。日本の特許法第35条(職務発明)は、従業員が業務として行った発明の権利帰属と、それに対する「相当の利益」について定めています 22。

かつての法制度では、発明の権利は原則として「発明者(従業員)」に帰属し、会社がそれを契約によって「承継」する手続きが必要でした。しかし、この手続きには「二重譲渡」のリスク(従業員が会社だけでなく第三者にも権利を譲渡してしまうリスク)や、手続き漏れによる権利の喪失リスクが伴いました。

そこで、平成27年(2015年)の法改正により、あらかじめ社内規定等で定めておけば、特許を受ける権利を発生した瞬間から「法人(会社)」に帰属させること(原始的会社帰属)が可能となりました。これにより、企業の知財管理は法的に安定し、グローバルな共同研究やライセンス契約においても、権利の所在を巡るトラブルが解消されました 24。

6.2. 「相当の利益」の対価性と訴訟リスクの回避

権利が会社に帰属する一方で、発明者に対する「相当の利益(報酬)」の支払いは引き続き企業の義務です。過去には、青色LED訴訟のように、発明対価を巡って元従業員が会社を訴え、数億円から数百億円規模の判決や和解金が発生した事例もありました。これらは企業経営にとって巨大なリスク要因でした。

改正法およびそのガイドラインでは、この「相当の利益」について、必ずしも金銭的な報奨のみに限らないという柔軟性が導入されました。例えば、留学の機会の提供、昇進・昇格、ストックオプションの付与、あるいは研究環境の改善といった、経済的利益以外の「メリット」も対価として認められるようになりました 25。

しかし、知財の収益化に成功し、ライセンス収入や売却益が巨額になった場合、発明者から「当初の規定よりも収益が上がったのだから、追加の報酬をよこせ」という請求がなされるリスクは依然として残ります。特許法第35条は強行規定的な側面を持ち、社内規定が不合理であれば、裁判所が適正額を算定し直すことができるからです。

したがって、企業は収益化プロジェクトを本格化させる前に、職務発明規定を再点検する必要があります。特に、「第三者へのライセンスや売却によって得られた収益」をどのように還元するか(例えば、ライセンス純益の○%を報奨金とする、上限額を設けるなど)を明確に定めておくことが重要です。そして何より重要なのは、その規定を策定・変更する際に、従業員代表等と協議し、プロセスとしての納得感(手続的保障)を確保しておくことです。透明性の高い規定と運用プロセスこそが、紛争を予防し、研究者のモチベーションを高く維持する鍵となります。

7. ミッション志向型産業政策と知財エコシステムの再構築

7.1. 経済産業省「ミッション志向型産業政策」と知財の役割

経済産業省(METI)は近年、「ミッション志向型産業政策」を掲げ、社会課題の解決と経済成長を同時に実現するアプローチを強化しています 2。これは、従来の「特定産業の保護・育成」というキャッチアップ型の政策から、「脱炭素(GX)」や「経済安全保障」、「健康長寿」といった国家的なミッション(使命)を達成するために、官民のリソースを集中投下し、イノベーションを創出するという方向への転換です。

この文脈において、知的財産は単なる企業の私的な独占権ではなく、技術の社会実装を加速させ、社会課題を解決するための公共的なツールとしても再定義されています。

例えば、グリーン・トランスフォーメーション(GX)分野においては、環境技術の普及を早めるために、基本特許をオープン化(無償開放や低廉なライセンス)して市場を拡大しつつ、コアとなる製造ノウハウや制御アルゴリズムはブラックボックス化して秘匿し、そこで収益を確保するといった高度な「オープン&クローズ戦略」が推奨されています。政府も、こうした戦略的な標準化活動やルール形成を行う企業を支援する姿勢を鮮明にしています。

7.2. スタートアップと大学発ベンチャーの役割:ディープテックの社会実装

ミッション志向型政策の主要な担い手として期待されているのが、スタートアップや大学発ベンチャーです。日本のスタートアップ向け資金調達環境は、2022年頃までは順調に拡大してきましたが、世界的な金利上昇やインフレの影響を受け、2023年には調整局面に入りました 28。しかし、大学や研究機関に眠るディープテック(深層技術)の社会実装は待ったなしの課題です。

大学発ベンチャーが成功するためには、大学が保有する基礎特許の独占的ライセンスを受けることが不可欠です。しかし、大学側のTLO(技術移転機関)とベンチャー側の間で、知財の評価額や対価設定(株式での支払いか、現金か)を巡って交渉が難航するケースが散見されます。

政府は、大学知財の民間への円滑な移転を促進するため、知財デューデリジェンス(資産査定)への補助金や、知財と経営の両方がわかる専門家(知財メンター)の派遣を強化しています。また、大企業側に対しても、自社単独主義(NIH: Not Invented Here)を捨て、スタートアップの尖った知財を取り込むためのM&Aや資本業務提携(CVC活動)を加速させることが求められています。外部の知財を積極的に取り込み、自社のリソースと組み合わせてスピーディーに収益化する能力こそが、これからの競争優位の源泉となります。

8. 知財収益化戦略の実践:IPランドスケープとデザイン経営

8.1. IPランドスケープによる経営判断の高度化と投資家対話

知財収益化を成功させるためには、「どの特許が売れるか」という戦術論の前に、「自社はどの市場で、どの技術で勝つのか」という大局的な戦略論が必要です。これを支援する最強のツールが「IPランドスケープ」です。

IPランドスケープとは、特許情報などの知財情報と、市場データや事業情報を統合的に分析し、経営層に対して戦略的な選択肢(未来の地図)を提供する手法です 29。

例えば、競合他社の特許出願動向を「パテントマップ(特許地図)」として可視化することで、以下のような洞察を得ることができます。

- 競合の動向予測: 競合他社が近年、急激に出願を増やしている分野はどこか?(=次に参入しようとしている市場の予測)

- ホワイトスペースの発見: まだ他社が出願していないが、市場ニーズがある「空白地帯」はどこか?

- M&Aターゲットの選定: 自社に足りない技術を持つスタートアップや、補完関係にある企業はどこか?

METIが公開した「経営戦略に資するIPランドスケープ実践ガイドブック」では、知財部門が単なる管理部門から脱却し、経営企画やR&D部門と連携して事業撤退やM&Aの意思決定に貢献した事例が多数紹介されています。

また、コーポレートガバナンス・コード補充原則3.1.3への対応としても、IPランドスケープは極めて有効です。投資家は、企業が保有する特許件数(量)ではなく、「その知財が将来どのようにキャッシュフローを生むのか(質と戦略)」を知りたがっています。IPランドスケープに基づいたロジカルな説明は、投資家の納得感を高め、株価(PBR)の向上にも寄与します。

8.2. デザイン経営とブランドの収益化:機能的価値から情緒的価値へ

特許だけでなく、意匠(デザイン)や商標(ブランド)も重要な収益源です。旭化成などの先進企業では、「デザイン経営」を掲げ、製品の機能的価値だけでなく、デザインがもたらす情緒的価値を知財として保護・活用しています 1。

2020年の改正意匠法により、物品のデザインだけでなく、建築物(店舗の内装)や画像デザイン(アプリのUI/UX)も意匠権の保護対象となりました。これにより、デジタルサービスやリテールビジネスにおけるデザインの重要性は飛躍的に高まりました。

また、「ポッキー」や「ヤクルト」の容器形状が「立体商標」として認められているように、商品の「形」そのものが長年の使用によってブランド資産となり、独占権を持つことができます 7。こうした強力なブランド知財は、模倣品を排除するだけでなく、フランチャイズ展開やキャラクターライセンス、コラボレーション商品への展開など、特許とは異なるアプローチでの多角的な収益化を可能にします。デザインやブランドは、消費者の購買意欲に直結する資産であり、特許以上に短期的な収益インパクトをもたらす可能性を秘めています。

9. 結論と提言:知財を「コスト」から「収益の源泉」へ変えるためのロードマップ

日本企業が「100倍格差」を逆転し、真の知財立国として再浮上するためには、経営層から現場までが一丸となった意識改革と、具体的なアクションが必要です。以下に、明日から取り組むべき3つのステップを提言します。

- 知財ポートフォリオの徹底的な棚卸しと選別(断捨離と流動化):保有する全特許を、聖域なく見直します。「自社事業を守るためのコア特許(防衛用)」、「他社に使わせて稼ぐための特許(収益化用)」、「もはや価値のない特許(放棄用)」の3つに明確に分類し、維持コストを最適化します。そして、収益化用と判断された未利用特許については、「PatentRevenue」等のプラットフォームを積極的に活用し、市場へ放出してキャッシュに換えることを躊躇してはなりません。

- デジタル・グローバル対応の強化とルールの活用:改正不正競争防止法を武器に、メタバースや越境ECにおける模倣品対策を強化し、デジタル空間での収益を守ります。同時に、SEP交渉においてはJPOのガイドラインを熟読し、論理的かつ透明性の高い交渉を行う能力(交渉力)を養います。グローバルな法規制の変化を常にモニタリングし、変化をリスクではなくチャンスに変える俊敏性が求められます。

- 経営戦略との完全統合(ガバナンスコード対応とストーリーテリング):知財への投資がどのように企業の成長に貢献しているかを定量的に測定し、統合報告書等を通じて投資家に語れる「ナラティブ(物語)」を構築します。IPランドスケープ機能を常設し、経営会議のアジェンダに必ず知財情報を載せる仕組みを作ります。知財部長がCIPO(最高知財責任者)として経営ボードに参加する体制が理想的です。

最後に、「知財の収益化」というテーマは、一朝一夕に達成できるものではありません。しかし、法制度は整い、デジタルプラットフォームも整備され、ガバナンスコードによる追い風も吹いています。環境は整いました。今こそ、日本の知財部門は「守り」の殻を破り、事業部門と一体となって「稼ぐ」ための果敢な挑戦を始めるべき時です。眠っている特許が、次のイノベーションの種銭となり、ひいては日本経済の再活性化につながることを信じて、戦略的な一歩を踏み出しましょう。

(この記事はAIを用いて作成しています。)