【長編実録レポート】ある日突然、社長が逮捕される?「知財」という名の時限爆弾と、3億円の請求書から会社を守るための包括的戦略書

プロローグ:静寂を破るサイレンと、経営者が堕ちた「知の陥り穴」

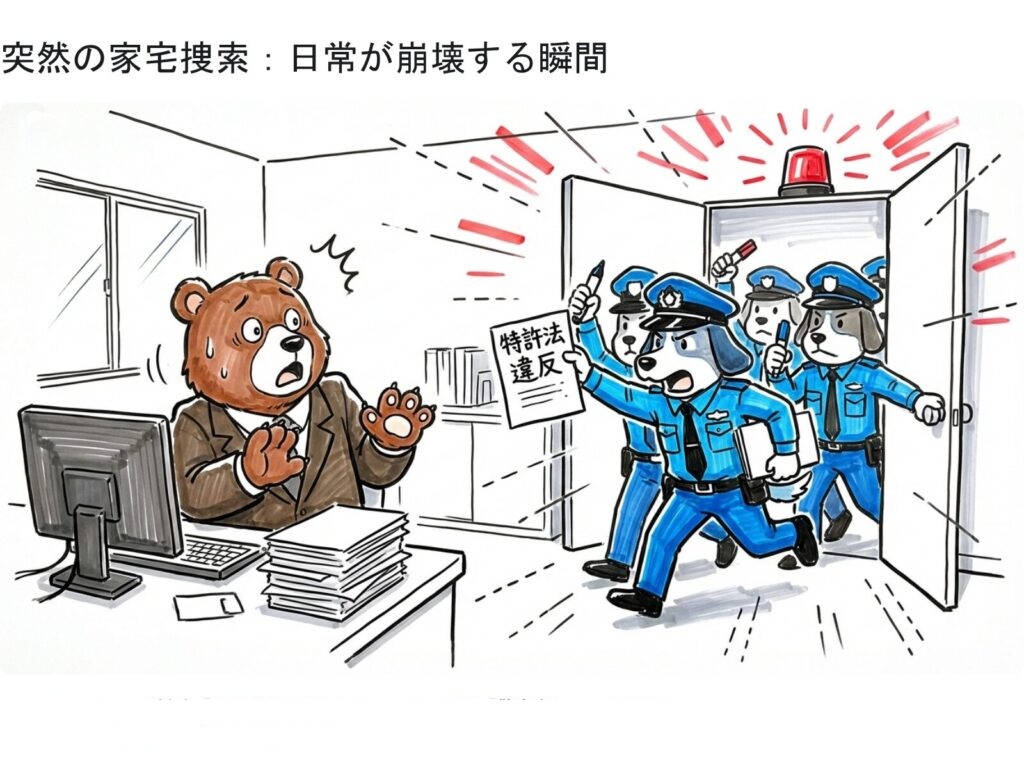

2024年3月、神戸。六甲山から吹き下ろす風にはまだ冬の冷たさが残るものの、日差しには春の予感が漂う穏やかな日でした。多くの中小企業経営者にとって、それは決算前の慌ただしさが少し落ち着き、来期の事業計画に思いを馳せる、そんなありふれた火曜日のはずでした。

しかし、ある一社のオフィスにとって、その日常は突如として崩壊しました。

「警察だ! そのまま動くな! パソコンには触れるな!」

ドラマや映画の中だけの出来事だと思っていた光景が、現実の執務室で繰り広げられました。押し入ってきたのは、鋭い眼光の捜査員たち。彼らが突きつけた令状には、殺人でも横領でもなく、耳慣れない、しかし経営者の背筋を凍らせる罪名が記されていました。「特許法違反」。

そう、ただ靴を売っていただけの経営者が、ある日突然、凶悪犯と同様に手錠をかけられ、自由を奪われたのです。これが、世間を震撼させ、知財業界に激震を走らせた「ピアノシューズ事件」の幕開けでした1。

この光景を、決して他人事だと思わないでください。「うちはメーカーじゃないから」「下請けで図面通りに作っているだけだから」「特許なんて大企業の話だろう」——そう考えている経営者こそが、最も危険な「知財の地雷原」を、目隠しをしたまま歩いているのです。

本レポートは、どこにでもある中小企業の経営者であるあなたが、知らぬ間に踏んでしまうかもしれない「知的財産権」という見えない資産のリスクを、極限まで解像度を高めて解説するものです。そして、その危機的状況から会社を守る術を授けるだけでなく、そのリスクを逆に「黄金」へと変えるための、起死回生の物語でもあります。

今日、私たちは「知財」について、深く、長く、そして徹底的に語り合う必要があります。なぜなら、現代のビジネスにおいて無知はもはや言い訳にならず、その代償は「3億円」という、中小企業にとっては死刑宣告にも等しい金額になり得るからです。これから語られるのは、恐怖の物語ではなく、生存と繁栄のための戦略書です。

第1章:2024年の衝撃「ピアノシューズ事件」が問いかける現代の知財リスク

1.1 「まさか自分が」という心理的死角

「ピアノシューズ」と聞いて、皆さんはどのような製品を思い浮かべるでしょうか。それは、ピアノのペダル操作をより繊細に、よりスムーズに行うために設計された、特殊なヒール構造を持つ靴です。一見すればニッチな市場に見えるかもしれません。しかし、演奏家にとっては、自身のパフォーマンスを左右する魔法のような道具であり、そこには長年の研究開発と試行錯誤の結晶が詰まっていました。

この革新的な靴の特許を持っていたのは「リトルピアニスト」という会社でした。彼らは、その独自の機能とデザインを守るために、正当な手続きを経て特許権を取得していました1。特許権とは、発明を公開する代償として、国が一定期間、その発明を独占的に実施できる権利を与えるものです。それは、努力した者が報われるための、資本主義社会における最も基本的なルールの一つです。

しかし、2024年3月、逮捕されたのは別の会社の役員でした。彼は、その特許権を侵害する類似商品を、無許可で販売していたのです。ここで極めて重要な点は、彼が覆面を被って夜中に工場に忍び込むような、いわゆる「泥棒」のような人物ではなかったということです。彼はごく普通のビジネスマンとして、近代的なアプリやネットショップを通じて、堂々と商品を売っていたのです。

おそらく彼の中では、このような心理的バイアスが働いていたのではないでしょうか。

「世の中に似たような商品はたくさんある」

「ちょっと構造を変えれば大丈夫だろう」

「もし問題になっても、民事で警告書が来るくらいだろう。その時に話し合えばいい」

しかし、現実は彼の想定を遥かに超えて非情でした。茨城県警は、神戸の会社役員を「特許法違反」の疑いで逮捕しました。特許法違反での摘発は、記録が明確に残る1989年以降、極めて異例の事態です1。これは、日本の知財行政と司法が、「知的財産権の侵害は、窃盗や横領と同等の犯罪である」という強力なメッセージを発した瞬間でした。

1.2 なぜ「民事」ではなく「刑事事件」になったのか?

通常、ビジネスの世界における特許権侵害のトラブルといえば「民事訴訟」が相場です。権利者である企業Aが、侵害者である企業Bに対して、「あなたの会社の商品は、うちの特許を侵害しているので販売を停止してください(差止請求)。そして、これまでの売上で我々が被った損害を賠償してください(損害賠償請求)」と訴える。これはあくまで「私人間の争い」であり、警察が介入する「民事不介入」の原則が適用される領域でした。

しかし、今回は警察が動き、逮捕者が出ました。これは、知財の世界におけるフェーズが完全に変わったことを意味します。背景には、知的財産権の保護強化という世界的な潮流と、日本政府の「知財立国」政策があります。

かつて特許権侵害罪は「親告罪」でした。つまり、被害者が告訴しなければ、警察は動けず、罪に問われることもありませんでした。しかし、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)などの国際的な取り決めや、度重なる法改正を経て、一部の知財犯罪は非親告罪化されたり、罰則が大幅に強化されたりと、国を挙げて「知財泥棒は許さない」という姿勢が鮮明になっています。今回の事件は、その厳罰化の流れが、実際の捜査現場で適用された象徴的な事例と言えるでしょう。

1.3 経営者が震える「ガサ入れ」の恐怖と社会的死

想像してみてください。ある朝、出社すると会社の前に白黒のパトカーが止まっている光景を。スーツ姿の捜査員たちが、令状を手に次々と社内に入ってきます。社員たちは不安そうな顔であなたを見つめ、電話は鳴り止まず、取引先からの問い合わせが殺到します。

パソコンは押収され、経理帳簿は持ち去られ、サーバーは停止し、業務は完全にストップします。そして、あなた自身は警察署の取調室へと連行されます。そこにあるのは、冷たい机とパイプ椅子だけ。「特許なんて技術屋の話だろ?」「弁理士に任せてあるから大丈夫だろ」と高を括っていた経営者にとって、これは悪夢以外の何物でもありません。

さらに恐ろしいのは、逮捕の事実が報道されることによる「社会的信用の失墜」です。「特許法違反で社長逮捕」というニュースがネットを駆け巡れば、銀行は融資を引き上げ、取引先は契約を解除し、社員は離れていきます。たとえ不起訴になったとしても、一度貼られたレッテルを剥がすことは容易ではありません。2024年のピアノシューズ事件は、知財リスク管理の欠如が、企業生命を断つ致命傷になり得ることを、残酷なまでに突きつけました。

第2章:3億円の衝撃! 法人を殺す「重課」の正体と歴史的背景

2.1 罰金1000万円? いいえ、3億円です。

逮捕されるだけでも経営者としての人生の危機ですが、会社という法人には、さらなる絶望的な制裁が待っています。それが「罰金」です。

特許法第196条には、特許権を侵害した者に対する罰則が規定されています。個人の場合、「10年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」、またはその両方が科されます。1000万円も大金ですが、会社の存続を揺るがすほどではないかもしれません。しかし、ここで安心してはいけません。

特許法第201条には「両罰規定(りょうばつきてい)」というものがあります。これは、法人の代表者や従業員が、その法人の業務に関して違反行為をした場合、行為者(個人)を罰するだけでなく、その「法人」に対しても罰金刑を科すという規定です。

そして、その法人に対する罰金額の上限は、なんと「3億円」です3。

これを法学用語で「法人重課(ほうじんじゅうか)」と呼びます。

なぜ、個人と法人でこれほどまでに金額が違うのでしょうか?

その理由は、経済犯罪の性質にあります。特許権侵害などの経済犯罪は、個人の利益のためというよりは、組織(会社)の利益のために行われることがほとんどです。そして、侵害行為によって会社が得る利益は、数千万円、数億円と莫大なものになりがちです。もし罰金が数百万程度であれば、「バレて罰金を払っても、利益の方が大きいからやったもん勝ちだ」というモラルハザード(倫理の欠如)が生じてしまいます。

それを防ぐために、「犯罪で得た利益を全て吐き出させ、さらにダメージを与える」レベルの金額設定が必要だったのです。個人の30倍というこの金額設定には、「法人の犯罪には容赦しない」という国家の強い意志が込められています3。

2.2 3億円への道:法改正の歴史と社会的要請

この「3億円」という金額は、最初から決まっていたわけではありません。かつては、法人への罰金もこれほど高額ではありませんでした。しかし、経済のグローバル化と知的財産の重要性が高まるにつれ、罰則の見直しが進められてきました。

平成18年(2006年)の法改正などが大きな転換点となりました。この時期、証券取引法(現在の金融商品取引法)や独占禁止法など、他の経済法規でも法人に対する罰金の上限引き上げが行われていました5。

- 証券取引法:相場操縦などに対し、法人罰金の上限を3億円へ(平成4年)。

- 独占禁止法:カルテルなどに対し、法人罰金の上限を5億円へ(その後も改正)。

- 不正競争防止法:営業秘密侵害などに対し、法人罰金の上限を引き上げ。

特許法もこの流れに追随しました。知的財産を盗む行為は、インサイダー取引やカルテルと同じくらい、公正な競争を阻害し、経済秩序を乱す重罪であると認定されたのです。特に特許法第196条の侵害罪に対する法人重課は、1億5000万円から3億円へと倍増されました5。この改正の背景には、「知的財産立国」を掲げる日本政府が、模倣品対策を強化し、企業のイノベーションを保護するという強い決意がありました。

2.3 中小企業にとっての「3億円」の意味とは

年商数億円から数十億円規模の中小企業にとって、3億円という金額は、利益の数年分、あるいは純資産のすべてを吹き飛ばす規模です。これは実質的な「死刑宣告」に他なりません。

しかも、これはあくまで「刑事罰としての罰金」です。国庫に納めるお金です。

これとは別に、被害を受けた企業からの「民事上の損害賠償請求」が待っています。こちらは被害額に応じますが、場合によっては数億円、数十億円になることもあります。さらに、侵害製品の在庫廃棄命令(コスト増)、製造に使用した金型や設備の没収、そして何より「信用」という無形資産の消失。

「たかがパクリ商品」「ちょっと真似しただけ」と軽く考えていた代償は、会社そのものの消滅なのです。経営者の皆様には、この「3億円」という数字を、単なる法律の条文ではなく、会社の存亡を分ける境界線として心に刻んでいただきたいのです。

第3章:見えない罠「間接侵害」の迷宮を解き明かす

3.1 「完成品じゃないから大丈夫」という誤解と陥穽

多くの部品メーカーや素材メーカー、あるいは組立工場の下請け企業が陥る最大の罠、それが「間接侵害(かんせつしんがい)」です。

「うちは特許製品そのもの(完成品)を作っているわけじゃない。その中の一つの部品を作っているだけだ。だから特許権侵害にはならないはずだ」

この考え方は、極めて危険であり、法的知識の欠如が招く致命的な誤りです。

特許法には、直接的な侵害行為だけでなく、それを誘発したり、手助けしたりする行為も取り締まるための規定があります。それが、特許法第101条に規定された「侵害とみなす行為」=間接侵害です6。

これは、たとえあなたが特許発明のすべての構成要件を満たす製品を作っていなくても、その「予備的行為」に関与しただけで、侵害とみなされるという恐ろしい規定です。

3.2 2つの落とし穴:「のみ品」と「不可欠品」の徹底比較

間接侵害には、大きく分けて2つのタイプがあります。この違いを正確に理解していないと、知らぬ間に犯罪の加担者になってしまいます。ここで、視覚的なイメージの代わりに、詳細な比較表を用いてその違いを明確にしましょう。

| 特徴・要件 | A. 「のみ品」型(専用品) | B. 「不可欠品」型(多機能品) |

| 法的根拠 | 特許法第101条 第1号・第4号 | 特許法第101条 第2号・第5号 |

| 対象となる物 | その発明の生産に**「のみ」**使用するもの | その発明の解決課題に**「不可欠」**なもの |

| 主観的要件(悪意) | 不要(知らなくてもアウト) | 必要(特許の存在を知り、侵害に使われることを知っていること) |

| 具体例 | 特殊形状のピアノシューズ専用ヒール、専用ICチップ | 特殊なネジ、汎用性の高いモーター、化学原料 |

| 危険度 | 極大(逃げ道なし) | 大(事情を知っていたかが争点) |

| 判定のポイント | 「他に経済的・商業的な用途があるか?」 | 「その部品がないと発明が成り立たないか?」かつ「故意があるか?」 |

A. 「のみ品」型(専用品)の恐怖

特許法101条1号および4号で規定されるこの類型は、**「のみ」**という言葉が示す通り、逃げ道のない厳格なものです。

例えば、ピアノシューズ事件で言えば、その靴独特の形状をした「ヒール部分」だけを作っている工場があったとします。そのヒールは形状が特殊すぎて、他の普通の靴には全く使えません。つまり、その部品を作ることは、特許侵害製品(ピアノシューズ)を作るため以外に目的がないのです。

この場合、あなたが「これは特許侵害に使われる部品だ」と知っていたかどうかは関係ありません。客観的に見て「のみ品」であれば、その製造・販売は即座に特許侵害とみなされます6。

B. 「不可欠品」型(多機能品)の拡大解釈

こちらは平成14年の法改正で追加された、より広範な網です(特許法101条2号・5号)。

従来は「のみ品」しか取り締まれなかったため、少しでも他の用途があれば「これは汎用品です」と言い逃れができてしまいました。その抜け穴を塞ぐために作られたのがこの規定です。

要件は以下の2つです。

- 客観的要件:その部品が、発明の課題解決に「不可欠」であること。

- 主観的要件:その部品が特許発明の実施に使われることを「知っている」こと。

例えば、ある特殊なセンサーがあるとします。このセンサーは、特許製品の心臓部として不可欠なものです。しかし、理論上は他のおもちゃや家電にも使えるかもしれません(=のみ品ではない)。

しかし、もしあなたが、取引先から「このセンサーを使って、あの特許製品のコピー品を作るんだ」と聞かされていたり、あるいは状況からして明らかに侵害品の製造に使われると認識しながら、そのセンサーを供給していた場合、あなたは「不可欠品型間接侵害」の罪に問われます6。

3.3 サプライチェーンに潜む連鎖爆発

これは、下請け企業にとって恐怖のシナリオです。

ある日、元請け企業A社から「この図面通りの部品を1万個作ってくれ」と発注書が届きます。あなたは言われた通りに高品質な部品を作り、納品し、売上を立てます。

数ヶ月後、A社が特許侵害で摘発されます。そして、警察の捜査の手は「部品を供給したあなた」にも伸びるのです。

「言われた通りに作っただけです」「特許のことなんて知りませんでした」

この弁明は、状況によっては通用しません。特に「のみ品」であれば問答無用でアウトですし、「不可欠品」であっても、メールのやり取りや会議の議事録から「知っていた」証拠が出れば、共犯としての責任を免れません。

現代のサプライチェーンにおいて、知財リスクは感染症のように連鎖します。自社製品だけでなく、受注生産品であっても、その「使われ方」にまで責任を持たなければならない時代なのです。

第4章:鉄壁の守り「クリアランス調査」と「鑑定書」の実務

4.1 捜査から身を守る唯一の盾:FTO調査

では、どうすればこの3億円の悪夢から逃れられるのでしょうか?

答えはシンプルにして唯一。「事前に調べること」です。

これを専門用語で「クリアランス調査」あるいは「FTO調査(Freedom to Operate:実施自由性調査)」と呼びます7。

新製品を開発する時、あるいは新商品を仕入れて販売を開始する前、必ずこの質問を自問自答しなければなりません。

「この商品は、誰かの特許を踏んでいないか?」

調査のステップは以下の通りです。

- 予備調査:まずは自分で、特許庁の無料データベース「J-PlatPat」を使ってキーワード検索をします。

- 専門家調査:予備調査で怪しい特許が見つかった場合、あるいは見つからなくても確実を期すために、特許調査会社や弁理士に依頼します。

- 費用感:簡易な調査であれば数万円〜、本格的な侵害予防調査であれば一件あたり20万円〜数100万円程度です7。

- クレーム解釈:見つかった特許の「請求項(クレーム)」と、自社製品の構成を対比し、属否(侵害しているかどうか)を判断します。

20万円の調査費用を「高い」と感じるかもしれません。しかし、3億円の罰金と会社消滅のリスクと比較すれば、それは極めて安価な「保険」と言えます。

4.2 「鑑定書」がお守りになる法的理由

さらに強力な防衛手段が「鑑定書(Opinion Letter)」の取得です。

これは、弁理士や弁護士といった国家資格を持つ専門家が、「貴社の製品Aは、他社特許Bの権利範囲には属していません(非侵害です)」あるいは「特許Bは無効理由を含んでおり、権利行使はできません」という専門的な判断を書面にしたものです。

なぜこれが重要なのでしょうか?

もし万が一、特許権者から訴えられたり、警察の捜査を受けたりしたとしましょう。その時、この鑑定書を提示することで、以下のような主張が可能になります。

「我々は無断でやったわけではない。専門家に依頼して調査を行い、問題ないという専門的見解(お墨付き)を得た上で、適法だと信じて事業を行っていたのだ」

刑事罰(特許法違反)が成立するためには「故意(わざとやったこと)」が必要です。鑑定書の存在は、この「故意」を否定する強力な証拠(盾)になります。「侵害するつもりはなかった」という主観的な言い訳ではなく、「侵害しないと信じるに足る正当な理由があった」という客観的な証明になるのです8。

4.3 契約書でリスクをヘッジする:補償条項

他社から商品を仕入れて販売する場合や、OEMで製品を作らせる場合は、契約書による防衛も不可欠です。

売買契約書や取引基本契約書の中に、必ず「知財保証条項(Indemnification Clause)」を入れてください。

- 条文例:「売主は、本製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。万が一、第三者から権利侵害の主張がなされた場合、売主は自らの費用と責任においてこれを解決し、買主が被った一切の損害(弁護士費用を含む)を補償する。」

この条項があるだけで、万が一の時の金銭的なリスクを、商品を納入した業者に転嫁することができます。自分を守るための砦を、技術的な「調査」と法的な「契約」の両面から築くこと。これが、現代の経営者に求められる「知財武装」の基本です。

第5章:眠れる資産を呼び覚ませ!「守り」から「攻め」への大転換

5.1 日本中に眠る「休眠特許」の山と経済的損失

ここまで、特許の「恐ろしさ」や「リスク」ばかりを語ってきました。しかし、コインには裏と表があります。特許は本来、あなたのビジネスを守り、他社を排除して利益を独占し、さらにはライセンス料という不労所得を生み出す「最強のビジネスツール」のはずです。

実は今、日本国内には活用されていない「休眠特許」が山のように積み上がっています。経済産業省や特許庁のデータによれば、国内企業などが保有する約135万件の特許のうち、約半数にあたる特許が、実際には製品に使われていない「未利用特許」であると言われています9。

なぜこんなことが起きるのでしょうか?

- 防衛出願:他社に取られないように先回りして取ったが、自社では使う予定がない。

- 事業撤退:開発は成功して特許も取ったが、事業方針の変更でお蔵入りになった。

- 用途不明:技術はすごいが、どう商品化していいかわからない。

これらの特許は、維持年金(特許を維持するために国に払うお金)だけがかかる「金食い虫(コストセンター)」として、企業のバランスシートを圧迫しています。しかし、視点を変えれば、これらは「磨けば光る原石」であり、日本の技術力の塊なのです。

5.2 「特許を売る」という選択肢:Open Innovation

「うちの特許なんて、自社で使わないならゴミ同然だ」

そう思っていませんか? それは大きな間違いです。あなたが使わない技術でも、別の業界の誰かにとっては「喉から手が出るほど欲しい技術」かもしれないのです。

例えば、ある家電メーカーが開発した「モーターの静音化技術」の特許があったとします。家電事業からは撤退したので、この特許は休眠状態です。しかし、この技術を「医療機器メーカー」が見たらどうでしょうか?

「手術室で使うポンプの音を消したい! この技術があれば、画期的な新製品が作れる!」

そう思うかもしれません。あるいは「ドローンメーカー」が、「隠密撮影用の静音ドローン」のために欲しがるかもしれません。

特許を自社で独占するのではなく、他社に売却(譲渡)したり、ライセンス(使用許諾)を与えてライセンス料(ロイヤリティ)を得たりする。これを「特許の開放(オープン・クローズ戦略)」と呼びます。

特許は、工場や不動産と同じ「資産」です。使わないなら貸せばいい。売ればいい。それによって、特許はコストセンターから、チャリンチャリンとお金を生む「プロフィットセンター」へと劇的に生まれ変わります。

5.3 しかし、どうやって売る? 特許市場の「流動性」問題

「特許を売りたい」と思っても、これまではその手段がありませんでした。

不動産なら「REINS(レインズ)」のような物件情報システムがあります。株なら証券取引所があります。しかし、特許には「取引所」がありませんでした。

誰がどんな特許を売りたがっているのかわからない。いくらが適正価格なのか相場がない。交渉の仕方もわからない。

特許の売買は、長らく一部の知財ブローカーや大企業知財部同士の「密室の取引」に限られていたのです。

この「情報の非対称性」と「流動性の欠如」こそが、日本の素晴らしい技術が埋もれ、3億円のリスクに怯えるだけの中小企業を生んでしまった元凶の一つでした。

第6章:Patent Revenue(パテント・レベニュー) – 知財収益化の革命

6.1 特許流通の民主化プラットフォーム

この閉塞した状況を打破するために登場したのが、**「Patent Revenue(パテント・レベニュー)」**です10。

これは、株式会社IPリッチが運営する、特許の収益化・流通に特化した画期的なオンラインプラットフォームです。

Patent Revenueのミッションは単純明快です。

「特許の売り手と買い手を、透明性高くマッチングさせること」。

これまでブラックボックスだった特許取引の世界に、インターネットとAIの力で光を当て、誰もが(大企業だけでなく、中小企業や大学、個人発明家さえも)特許を売り買いできる「市場」を創造したのです。

6.2 Patent Revenueの3つの革新

Patent Revenueが提供する価値は、単なる掲示板ではありません。特許取引を成功させるための包括的なエコシステムを提供しています11。

1. 専門家による「目利き」とマッチング

特許の文章は難解です。ただ掲載するだけでは、その価値は伝わりません。Patent Revenueでは、知財の専門家が特許の内容を噛み砕き、その技術が「どの業界で」「どのように」役立つ可能性があるかを分析します。その上で、AIと人的ネットワークを駆使して、潜在的な買い手企業を探索(スカウティング)します。

2. 無料での登録と成功報酬モデル

多くの仲介サービスは、着手金や月額費用をとります。しかし、中小企業にとって「売れるかどうかわからない特許」にお金をかけるのはハードルが高い。Patent Revenueは「登録無料」です。費用が発生するのは、実際に売買やライセンスが成立した時の「成功報酬(手数料15%)」のみ11。これは、リスクを負わずに収益化に挑戦できることを意味します。

3. 交渉から契約までのフルサポート

「買いたい」という企業が見つかっても、そこからが大変です。価格交渉、契約書の作成、支払い条件の詰め…。これら複雑な実務を、経験豊富な専門家が仲介者としてサポートします。あなたはビジネスの判断をするだけです。

6.3 3億円の罰金を、3億円の収益に変える

冒頭で話した「3億円の罰金」の話を思い出してください。

知財は、管理を怠れば会社を殺す凶器になります。しかし、適切に管理し、外に向けて活用すれば、会社に莫大な富をもたらす源泉にもなります。

もしあなたが、今、「特許侵害のリスク」に怯える側にいるなら、まずはクリアランス調査で足元を固めてください。

そして、もしあなたの手元に、あるいは頭の中に、キラリと光るアイデアや特許があるなら、それを金庫にしまっておくのではなく、Patent Revenueという市場に出してみてください。

3億円を払う恐怖から、3億円を稼ぐ野望へ。

このマインドセットの転換こそが、令和の経営者に求められる真の「知財戦略」なのです。

エピローグ:知識は武器であり、盾である

ピアノシューズ事件は、私たちに強烈な教訓を残しました。

「いいものを作れば売れる」「誠実にやっていれば神様が見ていてくれる」

そんな牧歌的な時代は終わりました。法律という名のルールブックを知らないプレイヤーは、試合開始のホイッスルと共に退場させられる時代です。

しかし、恐れることはありません。

間接侵害の罠も、法人重課のリスクも、その仕組みを知っていれば回避できます。

そして、特許というゲームのルールを熟知すれば、あなたはプレイヤーとして盤面を支配し、新たな収益の柱を築くことができるのです。

知らずに地雷を踏むか、地図を手に入れて宝を探しに行くか。

その分かれ道は、今、あなたの目の前にあります。

まずは自社の知財状況を棚卸ししてください。

リスクの点検が必要なら専門家へ。

眠れる資産の活用なら、Patent Revenueへ。

あなたの会社の未来を守り、拓くための一歩を、今すぐ踏み出してください。

【お問い合わせ・知財収益化の相談窓口】

Patent Revenue(パテント・レベニュー)

URL: https://patent-revenue.iprich.jp/

参考資料リスト

本レポートの作成にあたり、以下の公的機関・信頼できる情報源を参照しました。

- 特許庁 (JPO)

- 『中小企業・スタートアップ知財活動事例集』12

- 『産業財産権法の解説』5

- 経済産業省 (METI)

- 『企業価値向上に資する知的財産活用事例集』13

- 『休眠特許活用ガイドライン』9

- 日本弁理士会

- 知的財産権Q&A(特許権侵害の罰則について)3

- 報道機関(朝日新聞デジタル・毎日新聞等)

- 2024年3月の特許法違反事件(ピアノシューズ事件)に関する報道記事1

- 法律専門情報サイト

- 特許法第101条(間接侵害)に関する解説記事6

- 法人重課(3億円の罰金)の法改正経緯に関する解説4

※本記事は情報提供を目的としており、法的なアドバイスを構成するものではありません。個別の事案については弁理士・弁護士等の専門家にご相談ください。